最近の日本は、つくづく「矛盾社会」だなぁと思います。

本質からずれたことがあたかも「よいこと」であるかのように喧伝され、根本的な問題についてはまったく触れようともせず、表面上「ちゃんと取り組んでいますよ」というふりをする姿勢や取り組みが多すぎます。

「落ち穂拾い社会」と言ってもいいかもしれません。

たとえば「真夏の怪」のときに書いたように、今の大学生の就職は「就職氷河期」以下。60%を割っています。

それにもかかわらず、就職支援といえば就職カウンセリングだの、スキルトレーニングだのの話ばかり。「卒業して数年たっても新卒枠で採用する」などという新しい?発想も生まれていますが、その考え方そのものがよく分かりません。

===

それならいっそ「新卒採用」という枠を外し、いつでもだれでも応募できるようにすればいいだけではないのでしょうか。

何しろ「新人を育てる余裕などないから即戦力が欲しい」というのが本音なのですから。

でも、「なぜ企業がこんなふうに追い込まれているのか」ということはやっぱりまったく振り返ることはされません。

実態をともなわない活動

ワークライフバランスとか育休の推進など実態をともなわない活動のひとつでしょう。

だれだって「仕事とプライベートのバランスを取りたい」と思っていますし、「子どもが小さいうちくらいもっと子どもと関わりたい」と考えているはずです。

ワーカホリックの方は別として(なぜワーカホリックになったかという原因を考えずにおけば、ですが)、できれば早く仕事を切り上げ、家族や恋人とともに過ごしたいと思っている方が、世の中の大半なのではないでしょうか。

でも、それができないのです。

たんなるポーズに過ぎない

だれの目にも明らかなように、不安定雇用社会だからです。よっぽどの大企業務めや公務員であれば別ですが(それも出世と引き替えということがまだまだあるらしいです)、ほとんどの人は「仕事を休む=解雇」の現実に直面する可能性があります。

契約社員や派遣社員であればなおのこと。「うかつに休んだら、次回の契約更新はしてもらえないかも」という恐怖にさらされながら働いています。

企業の規約や目標には「家族に優しい」とか「男性社員にも育休を」と書かれていても、それを信用するわけにはいかないという事情があります。

その現実を変えるには、就職率の向上と同様、企業利益追求型の今の社会を抜本的に変える必要があります。

いくら「ワークライフバランス」を謳って自治体ごとにポスターを作成したり、ワッペンを配ったり、区報や市報で「お知らせ」しても、それはたんなるポーズに過ぎません。だって、実態を変えることにはなんら作用していないのですから。(続く…)

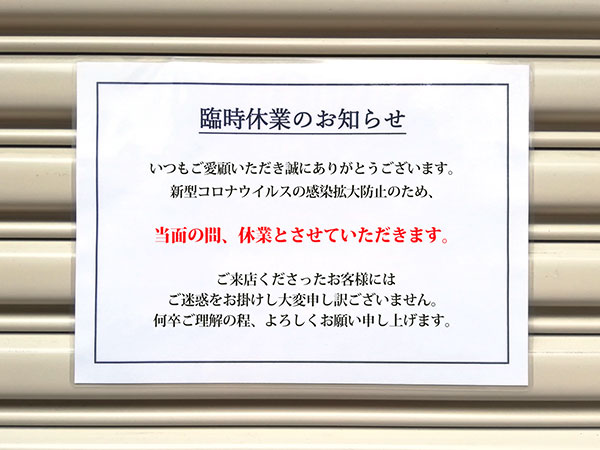

「今、歯を食いしばって頑張っておられる皆さんこそ、日本の底力です」(4月7日の首相会見)と言った安倍首相。口を開けば「緊急に」「一日も早く」と言う政治家や官僚たち。

「今、歯を食いしばって頑張っておられる皆さんこそ、日本の底力です」(4月7日の首相会見)と言った安倍首相。口を開けば「緊急に」「一日も早く」と言う政治家や官僚たち。